詐欺メールや迷惑メールから身を守る総合対策 ~ 見分け方から設定方法まで

仕事でも日常生活でも、メールは連絡の手段として、欠かせません。しかし、怪しいメールを見かけることが増えてきました。偽サイトに誘導して個人情報を盗もうとするフィッシング詐欺は、2024年の1年間で170万件にも上り、過去最多となっています(フィッシング対策協議会による調査)。

それ以外にも、たくみな言葉にのせられて詐欺被害にあったり、ウイルスによってデータが破壊されたりするなど、さまざまな被害が起きています。今回の特集では、詐欺メールや迷惑メールの手口と、それに対抗するための見分け方や対策について、解説します。

公開日2025年10月22日

掲載内容は公開当時のものであり、最新情報と異なる場合があります。

操作方法や画面例などは、公開時のものです。アップデート等により、動作や画面が異なる場合がありますので、ご了承ください。

詐欺メール、迷惑メールの手口ってどのようなもの?

詐欺メールや迷惑メールといっても、さまざまな手口があります。よくある手口や、最近増えている手口について、見てみましょう。

偽サイトに誘導して個人情報を盗むフィッシング

大手通販サイトを装って、「アカウントが停止されます」「カードの期限が切れました」「支払いができていません」などのメールが届くことがあります。メール文中にはリンクがあり、クリックすると、住所や氏名、クレジットカード番号の入力画面が表示されます。このページは、本物そっくりに作られた偽サイトです。ここでデータを入力すると個人情報が抜き取られて悪用されてしまいます。これを「フィッシング詐欺」といいます。

以前より、銀行や信販会社を装うフィッシング詐欺が多くありましたが、最近では、大手通販サイトの他、次のような手口が登場しています。

- 銀行、信販会社、証券会社からの連絡を装い、アカウント情報更新などを目的に誘導する

- 通販サイトや携帯電話会社からの連絡を装い、支払い情報更新などを目的に誘導する

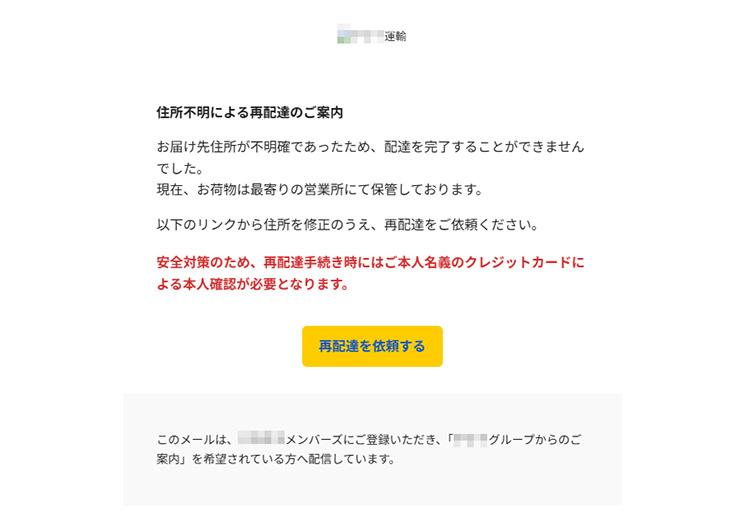

- 宅配事業者からの連絡を装い、再配達などを目的に誘導する

- 公的機関からの連絡を装い、還付金・支援金の支払いを目的に誘導する

宅配事業者からの連絡を装ったメール。再配達の手続きのため、クレジットカード番号の入力が求められています。

災害に対する給付金や、企業のトラブルに対する見舞金を振り込む目的など、直近のニュースに基づいたメール文で、個人情報を入力させようとする詐欺メールも増えています。いずれの場合にも、ユーザーIDやクレジットカード情報が盗まれてしまうと、口座やサービスが乗っ取られたり、商品が勝手に購入されるなど、金銭的な被害にあうこともあります。

まったく使ったことがないサービスに関する連絡なら、詐欺メールだと一目瞭然ですが、利用したことがあるサービス会社からの連絡だと気になってしまうかもしれませんね。しかし、いずれのサービスの場合にも、メール文中のリンク先から個人情報を入力させることはまずありません。絶対にリンクをクリックしないようにしましょう。

もし気になる場合には、公式サイトのトップページにアクセスし、そこで情報を確認してみてください。詐欺メールが出回っている場合、公式サイトに注意情報が掲載されていることもあります。また、アカウント情報の更新などが本当に必要なのか気になる場合には、トップページからたどってユーザーページにログインして、確認するようにしてください。

架空請求や詐欺メール

会費や情報料、動画視聴などの料金が未払いになっているといった内容のメールが届くことがあります。指定期日までの振り込みをうながしたり、自宅まで回収しに行くといった内容が書かれたりしていることもあります。お金をだましとろうとする架空請求のメールなので、身に覚えがないものであれば無視しましょう。

ひょっとして以前に利用したサービスに関連した請求かもと、気になることがあるかもしれませんが、サービスの利用時に支払いに関する表示がなければ、その後に請求が届くことはありません。どうしても気になる場合には、公式サイトにアクセスして、支払いに関する情報を確認するようにしましょう。

ウイルス付きメール

友人や取引先からの連絡を装って、添付ファイル付きのメールが届くことがあります。けれども知らないアドレスやいつもと違うアドレスから届いたら、絶対に添付ファイルを開かないようにしましょう。添付ファイルを開いてしまうと、パソコンがウイルスに感染してしまう恐れがあります。また、メール文中のリンク先にアクセスすることで、ウイルスに感染することもあります。

ウイルスに感染することで、パソコンの中のデータが破壊されたり、情報が盗まれたりすることがあります。また、自分のパソコンから勝手に迷惑メールが発信されて、被害を拡大することもあるので、注意しましょう。

詐欺メール、見抜くポイント、やってはいけないこと

ここまでに、詐欺メールのよくある手口や、最近増えている手口について、見てきました。けれども、詐欺メールには、常に新しい手口が登場しています。そこで、多くの手口に共通するポイントと、やってはいけないことを見てみましょう。

見抜くポイント

まずは、メールの文章を見て、使ったことがないサービスや身に覚えがない内容なら、あきらかに詐欺メールです。無視するようにしましょう。

そして、文章の日本語が不自然な場合にも注意しましょう。詐欺メールの発信元は海外の場合が多く、日本語に不慣れな相手から届くことがあります。ただし、最近ではAIを使った翻訳で、流暢な文章のメールも増えています。一方で、わざと不自然にして、だましやすい相手を見つけようとする手段もあるようです。いずれにしても、まずは不自然な文章のメールが届いたら、注意が必要です。

不安を煽る内容や、対応期限が短い連絡にも注意が必要です。「アカウントが停止します」「本日18時までに入金してください」などの内容です。メールを受け取った人を焦らせて、冷静な判断ができないうちにだまそうとする手口です。

送信元のアドレスにも注意しましょう。サービスと関係ないアドレスから届くメールなら一目瞭然ですが、サービス名に別の文字列をつないだアドレスから届く紛らわしいメールもあります。おやっと思ったら、以前に同じサービスから届いたメールのアドレスと見比べてみてください。

やってはいけないこと

詐欺メール、迷惑メールの手口の解説でも紹介しましたが、疑わしいメールが届いたら、リンクをクリックしてはいけません。フィッシング詐欺の場合には、うっかりリンクをクリックしても、情報を入力せずに閉じれば問題ありません。ただし、リンク先のページにウイルスが仕込まれている場合には、開いただけで感染してしまう可能性があります。

また、添付ファイルも開いてはいけません。こちらも添付ファイルをダブルクリックした時点でプログラムが実行されて、ウイルスに感染する可能性があります。

それから、「サービスが不要なら返信してください」のように、返信をうながすメールが届く場合もありますが、返信してはいけません。迷惑メールの中には、適当に作ったアドレスに向けていっせいに送信するものがあります。返信してしまうと、自分のアドレスが有効だと、相手に知られてしまいます。

コラム:もし被害にあったらどうする?

気をつけていても、詐欺メールの被害にあう場合があります。万が一のときの対応方法を確認しておきましょう。

- これ以上被害を拡大しないため、サービスのパスワードを変更する

- サービスの運営会社に被害を報告する

- 金融機関やカード会社に連絡して、必要に応じてカードを停止する

- 国民生活センターに、被害の内容と対応方法を相談する

- 金銭の請求や脅迫などの実被害がある場合には、警察に相談する

添付ファイルやリンク先のページから、パソコンがウイルスに感染してしまった場合には、セキュリティソフトによる駆除や、パソコンのリカバリを実施します。下のリンクをご参照ください。

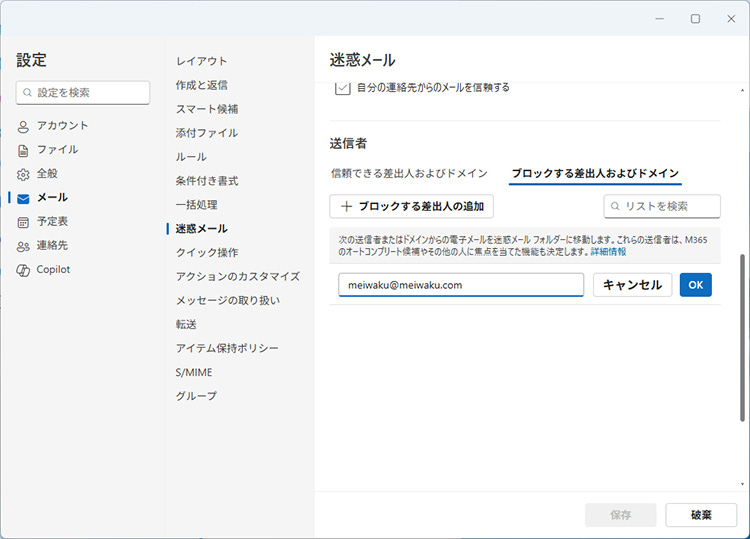

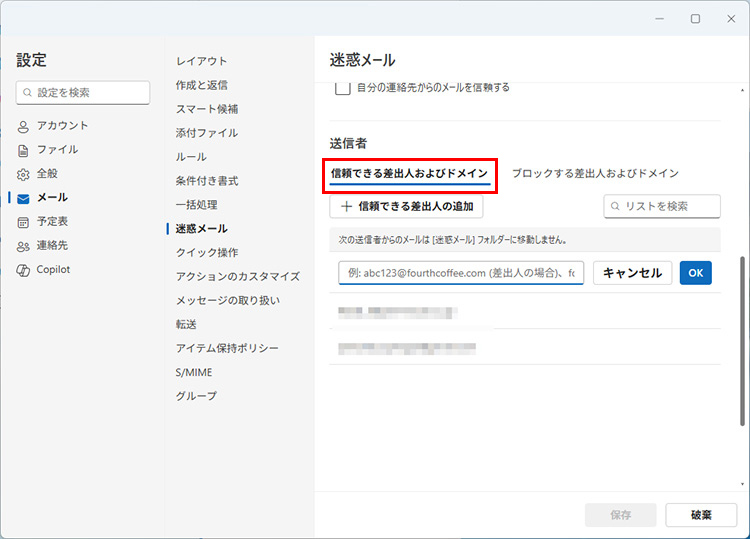

メールやアプリの設定でブロック

詐欺メールやウイルス付きメールなどの迷惑メールは、メールソフトの機能や設定で、防ぐ方法もあります。Outlookを例に、見てみましょう。Outlookには、迷惑メールと思われるメールを自動で振り分ける機能があるほか、信頼できる差出人とブロックする差出人を設定できます。

Outlookの設定画面を開いたら、「メール」→「迷惑メール」をクリックします。「受信メールの処理」で「標準」が選ばれている状態で、迷惑メールと疑われるメールが届いたら、自動的に迷惑メールフォルダーに移動する機能が有効になっています。

下方にスクロールして、「ブロックする差出人およびドメイン」をクリックします。

しつこく届く迷惑メールがある場合、ここにアドレスを登録しておくと、受信をブロックできます。

「信頼できる差出人の追加」には、日常的にやりとりする相手など、迷惑メールと分類したくないアドレスを登録しておきます。「受信メールの処理」で「厳密」を選んだ場合にも、ここに登録したアドレスからは受信できます。

また、Outlookの機能で、次のような拡張子の添付ファイルは自動的にブロックされます。これにより、ウイルスなど悪質な添付ファイルが実行されることを防ぐことができます。

.exe、.bat、.cmd、.js、.vbs、.msi など

メールソフト以外のアプリで対策する方法もあります。FMVパソコンにインストールされている「みやブル(詐欺ウォール)」を利用すると、万が一悪質なサイトへのリンクをクリックした場合に、警告画面を表示してブロックしてくれます。

コラム:プロバイダの設定や、セキュリティソフトの機能も活用

プロバイダが、迷惑メールのブロック機能を提供している場合があります。プロバイダのウェブサイトにログインし、契約者向けの管理画面にアクセスして、「迷惑メール対策」の機能があれば、有効にできます。受信拒否リストまたはブロックの設定や機能により、個別の差出人をブロックすることもできます。

また、セキュリティソフトが迷惑メール対策の機能を備える場合もあります。迷惑メールを自動分類したり、悪質なサイトへのリンクをクリックした場合に、ブロックする機能などが利用できます。

まとめ

詐欺メールや迷惑メールによる被害は年々増えています。受信ボックスの中に、怪しい内容のメールが増えてきたと実感している人も多いでしょう。まずは、メールソフトやアプリなどの設定で、疑わしいメールはブロックしましょう。それでも届いたメールはしっかり見抜いて、必要な対策を行うようにしましょう。もし万が一被害にあった場合には、サービス会社や国民生活センター、警察に連絡するなど、すばやい対応で被害の拡大を防ぐことが大切です。

こんなサポートもあります

今回は「詐欺メールや迷惑メールから身を守る総合対策 ~ 見分け方から設定方法まで」についてご紹介しました。他にも、パソコンの操作方法でわからないことがある、もっとパソコンについて詳しく知りたい、とお考えの方もいるかと思います。当社では「PCコンシェルジュ」という有料サービスをご用意しており、豊富な知識と高いスキルをもった専任アドバイザーが、パソコン活用相談など、幅広い範囲のご相談をお受けします。わかりやすいとご好評をいただいているリモートサポートが利用できます。なお、「FMV プレミアムサービス あんしんスタンダード」という月額サービスによる割引もございますので、ぜひご利用ください。