3つのルールを覚えるだけ!これであなたもファイル整理の達人

「パソコンの中のファイルが、いつのまにか散らかってしまって」そんなお悩みをお持ちではないでしょうか?

ファイルの整理は、ちょっとした「ルール」を作るだけで、びっくりするほど簡単にできるようになります。ここでは、その3つのルールを覚えましょう。

公開日2025年1月29日

掲載内容は公開当時のものであり、最新情報と異なる場合があります。

ファイルの整理方法に困っていませんか?

散らかる原因は、ルールが決まっていないこと

ファイルが散らかってしまうことの原因の多くは「ファイルを扱うルールが決まっていない」ケースです。

例えば、友達の田中さんに送るための手紙をワードで作成した場合を考えます。そのワードファイルを保存する際、どのような名前を付けて、どのフォルダーに保存するでしょうか?

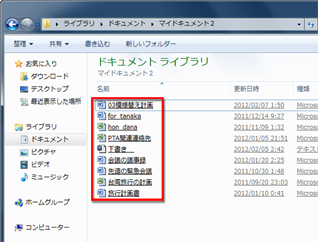

散らかってしまう人は、あるときは「tanaka」というファイル名を付けてデスクトップに保存し、あるときは「田中さんあて」として、ドキュメントに保存したりします。つまり、ファイル名の付け方や保存のしかたが決まっていないわけです。

これでは、散らかってしまうのも無理はありません。

ファイルを整理するために、ここではシンプルな3つの「ルール」を作ります。

それだけで、ファイルの整理はずっと簡単になり、自然と、散らからないようにできます。では、早速始めましょう。

[ルール1]ファイル名の付け方のルールを作る

ファイル名は「日付+種類」で付ける

ファイル名を付けるルールは「日付」+「ファイルの種類」としましょう。友達の田中さんに送るための手紙をワードで書いたのが1月22日ならば、「20250122_手紙」のようにします。

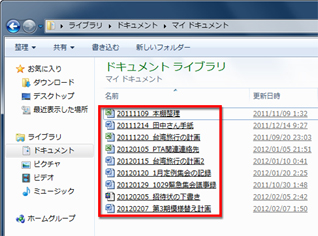

このようにすれば、パソコンでは日付別にファイルが並び、同じ日付ならば種類順にファイルが並びます。きれいに整理された書類入れのように、わかりやすくなります。

このときに意識して決めておきたいのが、日付と種類の付け方、そして、間に入れた「つなぎの記号」の、3つのルールです。

日付はファイルの完成日、または使う日を、ケタ数を決めて入れる

日付は、「20250122」のように年を西暦4ケタ、月、日をそれぞれ2ケタで入れます。ファイル名が長くなるのがいやだったら、西暦の下2ケタでもかまいません。ケタが空くときは、例えば「3」なら「03」のように必ずゼロを入れます。そうすれば日付順にきれいに並びます。

入れる日付は、そのファイルの更新日、または利用する日にしましょう。家計簿など継続的に追記する必要のあるファイルであれば、最後に更新した日の日付を入れることでわかりやすくなります。一方、旅行の行程表など決まった日に利用するためのファイルであれば、作成した日付よりも利用日を入れた方が、後々、いつの書類だったかがわかりやすくなります。

「つなぎの記号」を決める

上に紹介した例では「20250122_手紙」と、種類と日付の間をアンダーバー(_)でつなぎました。よく使われるつなぎの記号は、ハイフン(-)かアンダーバーです。記号なしでも問題はありませんが、あったほうがファイル名が見やすくなります。

種類はできるだけ簡潔に。日本語か英語かを決める

種類は、例えば「手紙」「家計簿」「パンフレット」のように、そのファイルが何だかわかる簡潔な単語を使います。このとき、日本語で「手紙」、英語で「letter」、またはアルファベットで「tegami」とする方法があります。基本的には日本語が使いやすいでしょう。

ルールを決めていないと、思い思いに付けた適当な名前のファイルが増え、何が何だかわからなくなってしまいます。

ファイル名のルールを決めておけば、どれが何のファイルかすぐにわかります。

[ルール1]のポイント

- ファイルの種類を日本語、英語、アルファベットのどれで付けるか決める

- つなぎの記号を決める

- 日付の書き方を8ケタにするか6ケタにするか決める

「途中のバージョン」のファイル名の付け方も決めよう

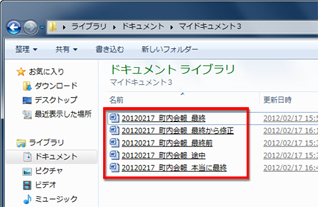

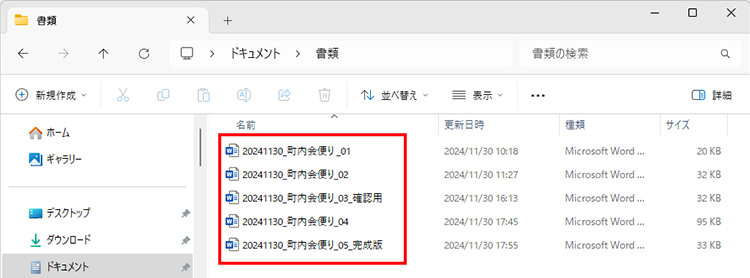

もうひとつ、ファイルを散らかさないための大事なルールがあります。文書の作成中など、「途中のバージョン」のファイルを保存することがありますが、そのとき「途中」「最終」「本当に最終」のように、よくわからないファイル名が増えてしまうことはないでしょうか。

あらかじめ「数字2ケタでバージョン番号を付ける」というようにルールを決めておけば、このようなことは避けられます。必要があれば、バージョン番号のうしろにメモを加えてもOKです。

このように場当たり的な名前を付けた途中のファイルが増えてしまうと、どの順番で保存したのか、どれが大事なファイルなのかがわからなくなってしまいます。

バージョン番号を付けて整理すれば、保存した順番がよくわかります。重要なファイルにメモを加えても、バージョン番号順に並び、わかりやすくなります。

[ルール2]用件ごと → 繰り返しごとにフォルダーを分ける

用件ごと → 繰り返しごとにフォルダーを分ける

1つのフォルダーにたくさんのファイルがあると、それだけで「散らかっている」ように感じられてしまいます。1つのフォルダーに入るファイルを多くても20本程度にすることを目安に、分類のしかたを考えていきます。

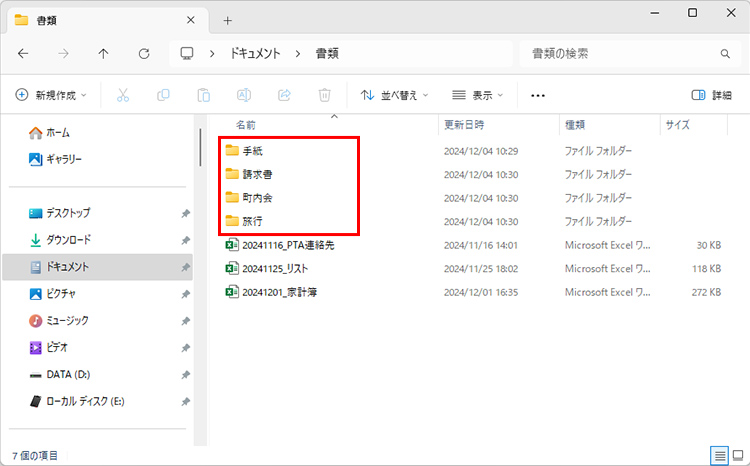

まずは用件ごとにフォルダーを分ける

まず、用件ごとにフォルダーを分けます。例えば「手紙」というフォルダーを作ったら、手紙のワード文書だけでなく、下書きや、手紙に貼り付ける写真のデータなども同じフォルダーに入れるようにします。用件に関連したものはひとまとめにしておいたほうが、わかりやすいためです。

町内会の定例の会合に合わせて、町内会報を作ったり名簿を作ったり、イベントの企画書を作ったりする、というように関連性の高い用件がたくさんある場合には、それらをまとめて「町内会」フォルダーに入れましょう。

用件別のフォルダーを作ることから、フォルダー分けを始めます。

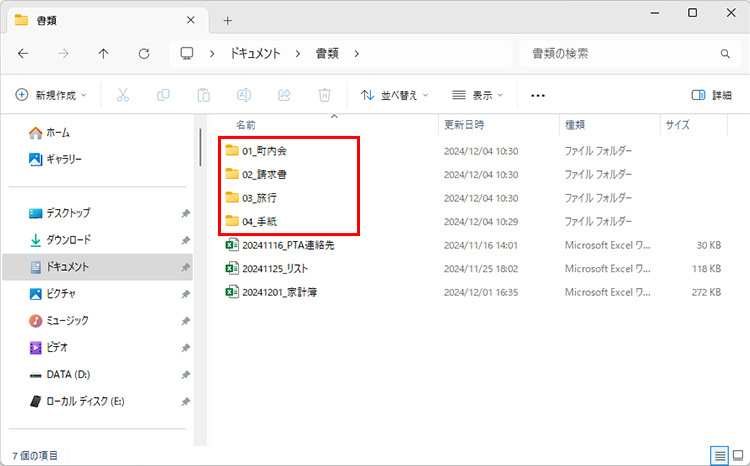

通し番号を使うのも便利な方法

パソコンでは、何も設定しない場合、ファイルやフォルダーは名前順に並びます。この特性をうまく利用するために、数字を上手に使いましょう。フォルダーの数が多くなってきたときには、自分にとって重要な順(よく利用する順など)にフォルダーが並ぶように、通し番号を付けると便利です。

番号はケタ数を決めて、例えば2ケタであれば「01」「02」のように、空いたケタをゼロで埋めます。これは、きれいに並べるための基本的なワザです。

フォルダーがたくさんあって混乱しそうなときには、このように通し番号をつけると、わかりやすくなります。

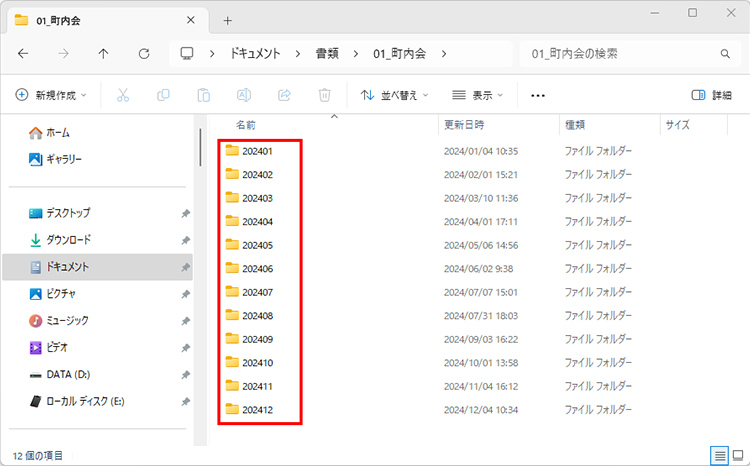

繰り返す用件は、期間で(月ごと、年ごとなど)分ける

ファイルには、定期的に繰り返す用件に関連して定期的に作るものが多くあります。例えば「町内会」であれば、月ごとに会報を作ったり、経理関係の書類を作ったりするケースが多いでしょう。

このような場合、月ごとに「202401」~「202412」というフォルダーを順次作って、月ごとにファイルを分けるようにします。

繰り返す用件は、期間ごとにフォルダーを分けることできれいに並び、わかりやすくなります。

「手紙」のようなものは必ずしも定期的には繰り返さないかもしれませんが、月ごとにフォルダーを分けて整理しておけば、わかりやすくなります。月に1通書くか書かないかぐらいで数が少ない場合には、年ごとのフォルダーを作ってみましょう。

「旅行」のような用件では、定期的に繰り返していなくても、例えば「202408_ハワイ」「202411_台湾」のように、毎回の旅行に行った月と、行き先のメモを付けた「月_行き先」のようなフォルダーを作って整理することで、わかりやすくなります。

ファイルが多い用件は、細かい用件に分ける

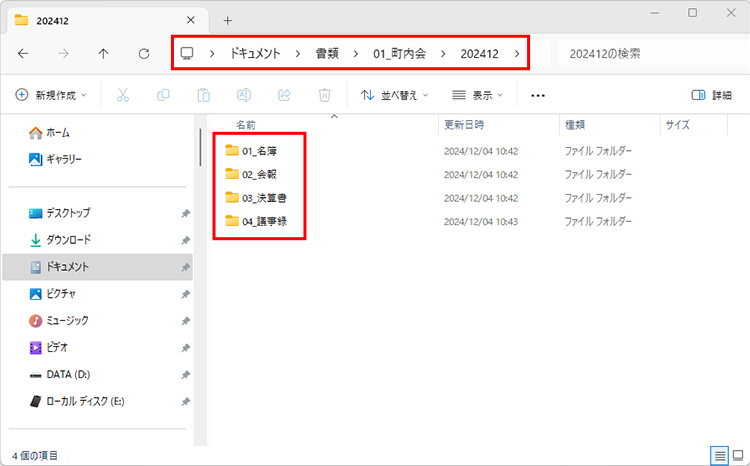

期間で区切っても、その期間のファイルが多すぎるという場合には、細かい用件で分けましょう。例えば「町内会」-「202412」フォルダーの下に、「01_名簿」「02_会報」「03_決算書」「04_議事録」のようなフォルダーを作っていく形です。

「旅行」だったら、事前に計画を立てるために使った「資料」、持参した「計画表」、撮影した「写真」のようなフォルダー分けが考えられるでしょう。

用件のフォルダー、または期間のフォルダーの中でファイルが多い場合は、さらに細かい用件のフォルダーに分けて整理します。

[ルール2]のポイント

- 用件ごとにフォルダーを分けて、関連するファイルをまとめる

- 通し番号を付けると便利

- 繰り返す用件は期間ごとのフォルダーを作る

- ファイルが多いときは細かい用件のフォルダーを作る

「とりあえず」のフォルダーを作っておこう

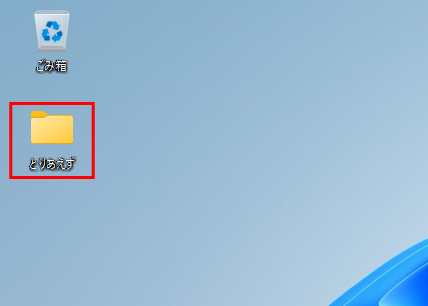

ファイルやフォルダーのルールを決めても、ときどき「まだ分類できないファイル」や「とりあえず作ったファイル」ができて、その整理に困ってしまうことがあります。そのような場合のために、「とりあえず」のフォルダーを1つ作っておきましょう。

その中のファイルが増えたら、新しい用件のフォルダーを作るなどして、整理するようにします。

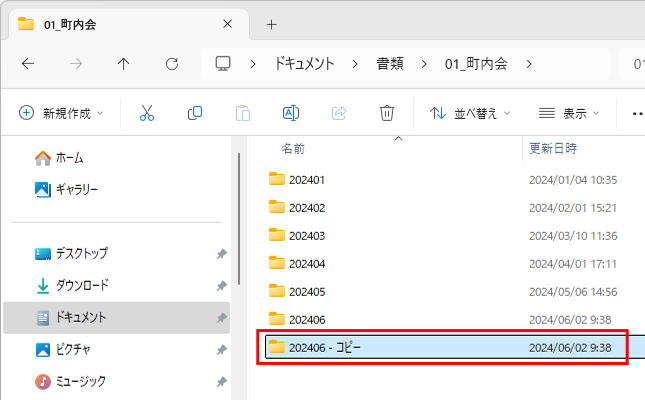

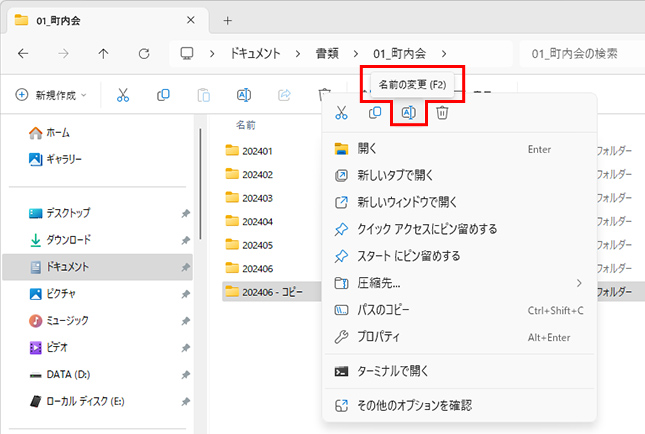

前の月のフォルダーをコピーして利用すると便利

毎月ワードで決まった書式の会報と議事録を作る、というような繰り返す作業を行うためには、前の月のフォルダーをコピーして貼り付け、名前を編集して利用すると便利です。前の月のファイルがそのままコピーされるので、それを編集して作業を進めることができます。

定期的に繰り返す作業のために、前の月のフォルダーをコピーして貼り付けます。

ファイル名を編集し、フォルダーの中のファイルを編集すれば、前の月のファイルをベースに作業ができます。

このようなフォルダーを毎月コピーして新しいフォルダーにすると、それぞれのテンプレートのファイルがすでに準備されていて、すぐに、それぞれの文書を作ることができます。繰り返しす作業を効率よく行うために活用しましょう。

[ルール3]バックアップのルールを作る

年に1回、ファイル整理のためにバックアップをしよう

バックアップというと、ハードディスクの故障など万が一の事態のための対策として行うものが思い浮かびますが、ここで行うのはファイルをバックアップして、もう利用する機会がなくなった古いファイルはハードディスクから消すという、整理のためのバックアップです。

いつバックアップをして、どれだけ古いものを消すかを決める

実質的に利用する機会のない古いファイルがいつまでも残っていると、どうしてもハードディスクの中が雑然とした状態になってしまいます。また、月日が経つほどハードディスクが圧迫されることも問題です。

そこで、例えば「ドキュメント」に多くの文書ファイルを作成している場合は、年末や年度末などのタイミングで「ドキュメント」内のすべてのファイルをDVD-Rなどの外部媒体にバックアップします。そして、パソコン内から一定期間より古いファイルを削除してみましょう。かなりスッキリとした状態になり、ハードディスクの空き容量も確保できます。

期間ごとにフォルダーを分けていれば、このようなとき、該当する期間のフォルダーをまとめて簡単に削除できるので、便利です。ただし、パソコン内からファイルを削除するのは、バックアップが正常にとれていることを確認してからにしましょう。

何にバックアップして、どこに置くかを決める

定期的なバックアップは、OneDriveなどのオンラインストレージや外付けハードディスク、DVDやUSBメモリなどに保存しておきましょう。

ここまでができれば、ファイルを作るときから、ファイルをバックアップして不要になったら削除するところまで、一連の整理が、きちんとできたことになります。

[ルール3]のポイント

- 年に1回、バックアップするタイミングを決める

- 過去のどれだけの期間のファイルを残すか決めて、古いものは削除する

まとめ:ファイル整理のワザと、応用のポイント

ここまで3つのルールを紹介してきました。バックアップのルールはちょっと異なりますが、ファイル名とフォルダー分けのルールには、いくつか共通するポイントがあります。

- [名前]日本語か英語か、またはアルファベットかを決める

- [日付]ケタをそろえた年月日を付けると、並び替えや一定期間での掃除(削除)がやりやすい

- [つなぎの記号]アンダーバーかハイフンかを決める

- [通し番号]名前を任意の並び順にしたいときは、ケタをそろえた通し番号を使うと便利

ファイル整理に慣れてきたら、「ここはファイル名にも通し番号を付けると便利だな」とか、「このファイルはフォルダーで月ごとに分けているから、ファイル名には日付がなくても混乱しないな」と思う場面もあるかもしれません。そのようなときは応用テクニックとして、ファイル名やフォルダー名のつけかたを変えていってみてください。

写真や動画、音楽も同じように整理できる

ここでは文書ファイルを主な対象として解説しましたが、写真や動画、音楽も、同じようなルールで整理できます。

撮影した日別のフォルダーに分けることで、後日見返すことや、バックアップを含めた整理がやりやすくなります。

関連リンク

こんなサポートもあります

今回は、ファンクションキーやその他のキーの使い方をご紹介しました。 他にも、パソコンの操作方法でわからないことがある、もっとパソコンを活用したい、とお考えの方もいらっしゃるかと思います。当社では「PCコンシェルジュ」というサービスをご用意しており、豊富な知識と高いスキルをもった専任アドバイザーが、パソコン活用相談など、幅広い範囲のご相談をお受けします。「FMV プレミアムサービス あんしんスタンダード」という月額サービスによる割引もございますので、ぜひご利用ください。